Face à l’urgence climatique, à la raréfaction des ressources naturelles et à la saturation des capacités de traitement des déchets, notre modèle économique linéaire « produire – consommer – jeter » atteint ses limites. Dans ce contexte, la France a opéré un tournant majeur en promulguant la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) le 10 février 2020. Cette loi constitue l’un des textes les plus structurants en matière de transition écologique, avec un objectif clair : sortir du gaspillage et inscrire durablement l’économie française dans une logique circulaire.

Structurée autour de cinq grands piliers —

- réduction du plastique à usage unique,

- meilleure information des consommateurs,

- lutte contre le gaspillage,

- allongement de la durée de vie des produits et

- transformation des modes de production

— la loi AGEC s’impose aujourd’hui comme une révolution réglementaire et opérationnelle. En 2025, une large partie des mesures est déjà entrée en vigueur, touchant aussi bien les grandes entreprises que les TPE, les collectivités locales, les artisans ou les commerçants.

Mais si la loi AGEC impose des obligations progressives jusqu’en 2040, elle représente également une formidable opportunité pour réinventer ses pratiques, améliorer sa performance environnementale et répondre aux attentes sociétales et réglementaires. Adopter une stratégie proactive permet non seulement d’éviter des sanctions, mais aussi de réduire les coûts, d’innover, de valoriser son image RSE et de se démarquer dans un marché de plus en plus exigeant.

Dans cet article, nous vous proposons d’explorer en profondeur comment la loi AGEC transforme concrètement les obligations des entreprises et des collectivités, quelles sont les prochaines échéances clés à anticiper, et comment transformer ces obligations en leviers de performance durable et de compétitivité.

Sommaire

Loi AGEC : une révolution écologique au cœur des pratiques économiques

Un modèle économique en mutation : du linéaire au circulaire

Pendant des décennies, le modèle économique dominant reposait sur une logique linéaire : extraire, produire, consommer, jeter. Ce schéma a permis une croissance rapide, mais au prix d’une consommation excessive de ressources naturelles, d’une accumulation massive de déchets, et d’une pression croissante sur l’environnement et le climat.

La loi AGEC marque un changement de paradigme en France en imposant progressivement le passage vers une économie circulaire. Ce modèle repose sur une idée simple mais puissante : réduire le gaspillage en conservant la valeur des produits, matériaux et ressources le plus longtemps possible dans le cycle économique.

Concrètement, cela signifie :

- Réduire l’usage de matières premières vierges et éviter les produits à usage unique.

- Réemployer les biens et les matériaux plutôt que de les jeter.

- Recycler efficacement ce qui ne peut plus être utilisé, avec un tri à la source renforcé.

- Écoconcevoir des produits durables, réparables et modulables dès la phase de design.

Cette mutation n’est pas seulement écologique. Elle est économique et stratégique : elle permet de sécuriser les approvisionnements, d’alléger les coûts liés aux déchets, de répondre aux attentes croissantes des consommateurs pour une consommation plus responsable, et de se préparer aux réglementations européennes futures, notamment le Green Deal et le Pacte pour une économie circulaire.

Avec la loi AGEC, la France ne se contente plus d’encourager la circularité : elle l’impose progressivement, avec des échéances claires et des obligations concrètes qui transforment les pratiques à tous les niveaux. Pour les entreprises et les collectivités, l’enjeu est désormais d’intégrer pleinement cette logique circulaire dans leur stratégie, sous peine de rester en marge de la transition en cours.

Les cinq piliers clés de la loi AGEC

Pour structurer la transition vers une économie circulaire, la loi AGEC repose sur cinq axes directeurs, véritables fondations de sa mise en œuvre. Ces piliers ont été conçus pour couvrir l’ensemble du cycle de vie des produits et des services, de la conception à la gestion de fin de vie, en passant par l’usage, l’information et la réparation. Voici un aperçu des transformations qu’ils induisent :.

1. Sortir du plastique jetable

La loi AGEC fixe un objectif ambitieux : zéro plastique à usage unique d’ici 2040. Cette trajectoire est jalonnée d’interdictions progressives (gobelets, vaisselle, emballages plastiques inutiles…), d’objectifs 3R (Réduction, Réemploi, Recyclage), et d’incitations à développer des alternatives durables (vrac, consignes, emballages compostables). Les secteurs de la distribution, de la restauration et de l’événementiel sont particulièrement concernés.

2. Mieux informer les consommateurs

L’information devient un levier de transition. La loi impose l’affichage de données environnementales concrètes : logo Triman, indice de réparabilité (puis durabilité), présence de perturbateurs endocriniens, recyclabilité des matériaux… Objectif : lutter contre le greenwashing et aider les consommateurs à faire des choix éclairés, tout en responsabilisant les producteurs.

3. Lutter contre le gaspillage et promouvoir le réemploi

La destruction des invendus non-alimentaires est désormais interdite. Les entreprises doivent privilégier le don, le réemploi ou le recyclage, sous peine de sanctions. La loi impose également des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire, et crée des fonds pour soutenir les acteurs de l’économie solidaire (ressourceries, recycleries), via une obligation de financement par les éco-organismes.

4. Agir contre l’obsolescence programmée

Pour allonger la durée de vie des produits, la loi impose des mesures concrètes : obligation de proposer des pièces détachées, bonus réparation pour les consommateurs, interdiction des pratiques logicielles rendant les appareils inutilisables, et mise en place d’un indice de durabilité dès 2025. Ces mesures redéfinissent la relation des entreprises à la qualité et à la réparabilité de leurs produits.

5. Mieux produire grâce à l’écoconception

Les producteurs sont incités — voire contraints — à repenser la conception de leurs produits pour les rendre plus recyclables, réutilisables et durables. Grâce à l’introduction de l’éco-modulation (bonus-malus écologique sur les éco-contributions), les produits vertueux sont récompensés, tandis que les produits polluants ou difficiles à recycler sont pénalisés financièrement.

Ces cinq piliers structurent l’ensemble des obligations actuelles et futures de la loi AGEC. Ils fournissent aussi une grille de lecture stratégique pour les entreprises et les collectivités souhaitant anticiper et tirer parti de la transformation en cours.

Entreprises : comment la loi AGEC redéfinit vos obligations opérationnelles

Responsabilité Élargie du Producteur (REP) : une nouvelle norme incontournable

La Responsabilité Élargie du Producteur, ou REP, constitue l’un des leviers majeurs de la loi AGEC. Elle applique de manière renforcée le principe du « pollueur-payeur » : tout producteur, importateur ou metteur sur le marché est responsable de la fin de vie des produits qu’il commercialise. Ce principe, déjà en place dans certains secteurs (emballages, électroménager), s’étend désormais à de nouvelles filières stratégiques, transformant profondément les obligations des entreprises.

De nouvelles filières REP créées

Depuis 2021, la loi AGEC a élargi le champ des REP à des familles de produits auparavant non concernées. Désormais, les producteurs doivent organiser — ou financer via des éco-organismes — la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets issus :

- des jouets,

- des articles de sport et de loisirs,

- des articles de bricolage et de jardin,

- des textiles sanitaires (lingettes, couches, essuie-tout),

- des mégots de cigarettes,

- des huiles usagées,

- des véhicules à moteur (y compris 2 et 3 roues),

- et surtout, depuis 2023, des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB).

Ces nouvelles filières impliquent des obligations déclaratives, financières et organisationnelles pour toutes les entreprises concernées. Ne pas s’y conformer expose à des sanctions administratives, voire à l’interdiction de mise sur le marché.

L’extension aux emballages professionnels en 2025

À partir du 1er janvier 2025, la REP pour les emballages ménagers s’étendra aux emballages professionnels, y compris ceux utilisés en BtoB, dans la logistique, le e-commerce, la restauration ou l’industrie. Cela signifie que les entreprises devront déclarer et financer également la gestion des emballages qu’elles utilisent dans un cadre non grand public, via leur éco-organisme.

Cette évolution comble un vide réglementaire important et implique une adaptation immédiate des processus d’achat, de conditionnement et de gestion des flux logistiques.

Éco-modulation : le bonus-malus environnemental devient la règle

Autre innovation majeure : l’éco-modulation des contributions REP. À compter de 2025, les produits seront financièrement pénalisés ou récompensés en fonction de leur impact environnemental. Les critères pris en compte incluent :

- la recyclabilité du produit,

- la proportion de matières recyclées,

- la réparabilité ou la durabilité,

- la présence de substances dangereuses,

- le potentiel de réemploi ou de démontage.

Un produit éco-conçu bénéficiera d’un bonus, réduisant la contribution à l’éco-organisme. À l’inverse, un produit peu vertueux (jetable, non recyclable, toxique) se verra appliquer un malus, parfois supérieur à la contribution de base. Ce mécanisme incite les entreprises à intégrer l’écoconception dès la phase de développement produit.

En résumé, la REP version AGEC ne se limite plus à un simple financement des déchets. Elle devient une norme structurante, stratégique et évolutive, à anticiper avec sérieux. Elle impose aux entreprises de réfléchir à l’impact de chaque produit mis sur le marché, sous peine de coûts accrus, mais offre aussi un levier d’innovation responsable pour celles qui sauront s’adapter.

Lutte contre le gaspillage et promotion du réemploi

La lutte contre le gaspillage est au cœur de la loi AGEC, qui entend mettre fin à la logique de destruction des produits invendus et encourager une seconde vie pour tous les biens. Cette transformation concerne directement les entreprises, qui doivent repenser leur gestion des stocks, adapter leur logistique et tisser des partenariats avec des acteurs du réemploi ou de la solidarité. En parallèle, la loi soutient l’essor de l’économie sociale et circulaire grâce à des fonds dédiés.

Interdiction de destruction des invendus non-alimentaires

Depuis 2022, la loi interdit la destruction des produits neufs non alimentaires invendus. Cette mesure, généralisée à l’ensemble des secteurs fin 2023, concerne :

- les vêtements,

- les produits d’hygiène,

- l’électroménager,

- les jouets,

- les livres,

- les équipements électroniques et bien d’autres.

Les entreprises ont désormais l’obligation d’organiser le don, le réemploi ou le recyclage de ces produits. En cas de manquement, des sanctions peuvent atteindre 15 000 € par infraction pour les personnes morales. En contrepartie, le don ouvre droit à des avantages fiscaux (TVA et crédit d’impôt), rendant cette pratique vertueuse également sur le plan économique.

Objectifs renforcés de lutte contre le gaspillage alimentaire

La loi AGEC s’appuie sur la dynamique amorcée par la loi Garot de 2016 et va plus loin. Les nouveaux objectifs sont :

- –50 % de gaspillage alimentaire d’ici fin 2025 pour les distributeurs et la restauration collective,

- et le même objectif d’ici 2030 pour les producteurs, transformateurs et la restauration commerciale.

Les grossistes ont l’obligation de proposer leurs invendus consommables à des associations d’aide alimentaire, sous peine de sanctions financières. Cela impose une gestion plus fine des stocks, un suivi renforcé des dates limites de consommation et une coordination logistique avec les structures caritatives.

Généralisation du tri à la source des biodéchets

Depuis le 1er janvier 2024, tous les professionnels, y compris les entreprises et commerces de bouche, doivent trier et valoriser leurs biodéchets (déchets alimentaires, déchets verts…). Cela implique :

- l’installation de dispositifs de collecte adaptés,

- le recours à des prestataires spécialisés ou à la méthanisation/compostage,

- une formation du personnel.

Cette mesure permet de réduire l’empreinte carbone, tout en s’inscrivant dans la hiérarchie européenne des déchets (réduction, réemploi, valorisation organique).

Fonds réemploi et soutien à l’économie solidaire

Pour encourager la seconde vie des produits, la loi impose à certaines filières REP de consacrer 5 % de leurs éco-contributions au financement du réemploi solidaire. Ces fonds soutiennent :

- les ressourceries et recycleries,

- les ateliers d’insertion,

- les associations locales qui collectent, réparent et redistribuent.

Ces acteurs sont essentiels pour allonger la durée de vie des objets et créer des emplois locaux non délocalisables. Pour les entreprises, collaborer avec eux permet de se conformer à la loi, tout en renforçant leur ancrage territorial et leur impact social.

En somme, la loi AGEC transforme le traitement des invendus et des déchets en outil de performance environnementale, sociale et économique. Le gaspillage n’est plus une externalité tolérée : il devient un enjeu stratégique, à anticiper par une gestion responsable et circulaire des flux.

Lutter contre l’obsolescence programmée et faciliter la réparation

Prolonger la durée de vie des produits est un levier central de l’économie circulaire. Avec la loi AGEC, la France s’est dotée d’un arsenal inédit pour combattre l’obsolescence programmée, qu’elle soit technique, logicielle ou perçue. L’objectif ? Inciter les fabricants à concevoir des produits plus durables, favoriser la réparation plutôt que le remplacement, et donner aux consommateurs les moyens de faire des choix éclairés.

Indice de réparabilité et indice de durabilité : une transparence renforcée

Depuis 2021, l’indice de réparabilité est obligatoire sur plusieurs catégories de produits électroménagers et électroniques (smartphones, TV, lave-linge, ordinateurs, etc.). Il attribue une note sur 10 basée sur :

- la facilité de démontage,

- la disponibilité des pièces détachées,

- le prix des réparations,

- les outils nécessaires,

- et la documentation technique.

À partir du 1er janvier 2025, cet indice évolue vers un indice de durabilité, encore plus complet, qui intègre en plus :

- la fiabilité des produits,

- leur robustesse à l’usage,

- la longévité réelle en conditions normales.

Ce score sera un critère de choix de plus en plus déterminant pour les consommateurs, et une pression directe sur les fabricants pour améliorer leurs produits dès la conception.

Disponibilité des pièces détachées et réparabilité obligatoire

La loi impose désormais aux fabricants :

- d’informer les consommateurs sur la disponibilité des pièces détachées au moment de l’achat,

- de garantir leur fourniture sous 15 jours ouvrables pour les réparateurs agréés,

- d’intégrer des obligations similaires pour le mobilier et d’autres produits techniques.

En parallèle, les réparateurs ont l’obligation de proposer des pièces issues de l’économie circulaire (pièces d’occasion, reconditionnées) si disponibles, afin de réduire l’impact environnemental des réparations.

Bonus réparation : un levier incitatif pour les consommateurs

Depuis fin 2022, un bonus réparation est proposé aux consommateurs faisant appel à un réparateur labellisé « QualiRépar ». Ce dispositif, financé par les éco-organismes via les filières REP, prend en charge une partie du coût de la réparation, avec des montants variables selon le type d’appareil :

- 20 € pour un smartphone,

- 25 € pour une machine à laver,

- jusqu’à 45 € pour certains gros appareils.

Le bonus est déduit directement de la facture, ce qui facilite le passage à l’acte. En 2025, le réseau de réparateurs agréés couvre déjà l’ensemble du territoire, et de nouvelles catégories de produits pourraient être intégrées au dispositif.

Encadrement de l’obsolescence logicielle

La loi s’attaque également à l’obsolescence logicielle, souvent invisible mais redoutablement efficace pour écourter la vie des appareils numériques. Désormais, les fabricants doivent informer :

- de la durée minimale pendant laquelle les mises à jour logicielles resteront compatibles avec un usage normal,

- de la possibilité de les refuser sans perte de performance.

Toute pratique visant à rendre un appareil obsolète volontairement (via des mises à jour ralentissant les performances ou rendant incompatibles les pièces de rechange) est passible de poursuites au titre du délit d’obsolescence programmée.

La loi AGEC fait donc de la réparabilité et de la durabilité des critères incontournables de compétitivité produit. Pour les entreprises, il devient essentiel d’intégrer ces exigences dès la conception et d’adapter leur SAV, sous peine de sanctions, de malus… ou de désaffection de la clientèle. À l’inverse, anticiper ces attentes permet de valoriser sa marque, fidéliser ses clients et répondre à une demande croissante de consommation plus responsable.

Mieux informer les consommateurs

Pour accélérer la transition vers une consommation plus responsable, la loi AGEC renforce le devoir de transparence des entreprises vis-à-vis du public. En fournissant des informations claires, lisibles et vérifiables sur les caractéristiques environnementales des produits, elle vise à outiller les consommateurs dans leurs choix d’achat tout en encourageant les fabricants à s’engager dans l’éco-conception.

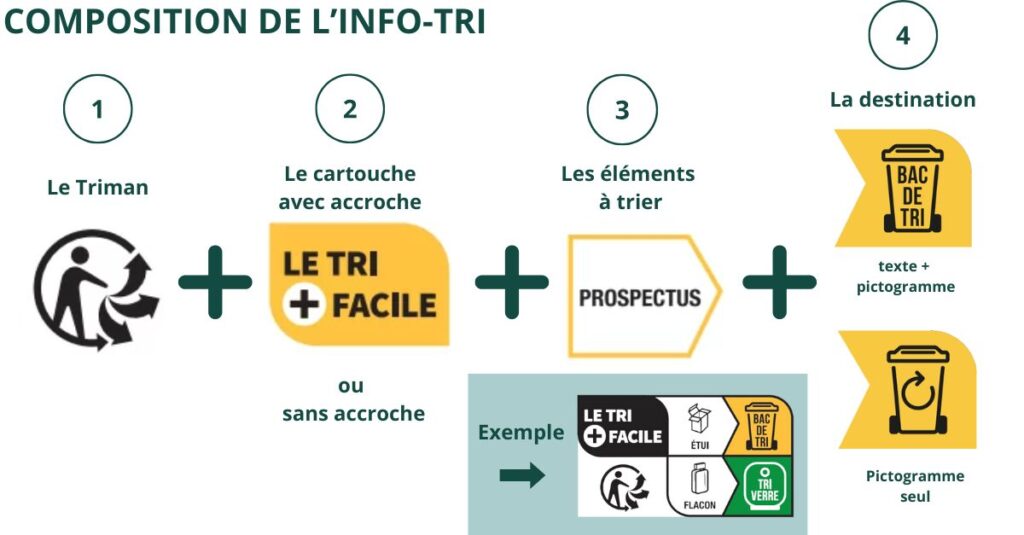

Logo Triman et Info-tri : un tri plus simple, plus uniforme

Depuis 2022, tous les produits soumis à une filière REP (Responsabilité Élargie du Producteur) doivent afficher le logo Triman, accompagné d’une signalétique normalisée appelée Info-tri. Ce système :

- indique au consommateur comment trier chaque type de produit (bac de tri, borne de collecte, retour magasin…),

- s’appuie sur des codes couleurs harmonisés à l’échelle nationale, afin de simplifier le geste de tri et de limiter les erreurs.

Objectif : améliorer le taux de recyclage en supprimant les incertitudes sur les consignes de tri, souvent jugées trop complexes ou variables selon les territoires.

Fin du greenwashing : des allégations désormais encadrées

La loi AGEC interdit les mentions environnementales floues ou non vérifiables, telles que « respectueux de l’environnement », « biodégradable » ou « 100 % naturel », si elles ne reposent pas sur des preuves tangibles. Cette mesure vise à :

- lutter contre le greenwashing,

- rétablir la confiance des consommateurs,

- valoriser les démarches réellement vertueuses des entreprises.

Les contrôles de la DGCCRF ont déjà conduit à plusieurs sanctions dans les secteurs du textile et de la cosmétique pour des allégations abusives. Il est désormais crucial pour les marques de s’appuyer sur des labels reconnus et des données vérifiées pour communiquer.

Transparence sur les substances sensibles et perturbateurs endocriniens

Depuis 2023, toute entreprise mettant sur le marché un produit contenant des substances identifiées comme perturbateurs endocriniens doit :

- publier la liste des substances concernées,

- rendre l’information accessible au public, notamment via des outils numériques (comme l’application Scan4Chem).

Cette exigence concerne les emballages alimentaires, les produits d’hygiène, les jouets, les textiles, etc., et s’inscrit dans une logique de protection de la santé publique et de l’environnement.

Vers un affichage environnemental généralisé

La loi AGEC prévoit l’instauration d’un affichage environnemental des produits de grande consommation, basé sur des critères objectifs : contenu en matières recyclées, recyclabilité, durabilité, empreinte carbone, etc. Si cet affichage est encore en phase d’expérimentation dans certains secteurs (textile, alimentaire), il devrait être progressivement généralisé, notamment en lien avec les futures exigences européennes (Pacte Vert, score environnemental harmonisé).

Cet affichage permettra aux consommateurs de comparer l’impact écologique des produits, de la même manière qu’ils le font déjà avec les étiquettes énergie ou nutriscore. Pour les entreprises, il s’agit d’une opportunité de se différencier par la performance environnementale de leurs produits.

En définitive, la loi AGEC replace le consommateur au cœur de l’économie circulaire. Une information fiable, accessible et lisible devient un facteur clé de confiance, mais aussi un moteur de transformation des pratiques industrielles. Les entreprises qui anticipent ces exigences renforcent non seulement leur conformité, mais aussi leur compétitivité dans un marché de plus en plus exigeant.

Intégrer la REP dans sa stratégie sans y laisser sa trésorerie

Avec GF Aber, anticipez les filières REP, évitez les malus et transformez les contraintes en leviers RSE.

Collectivités : des leviers pour réduire les coûts et améliorer l’impact environnemental

Commande publique circulaire : l’article 58 en action

La loi AGEC ne se limite pas à encadrer les pratiques des entreprises privées. Elle engage également l’État, les établissements publics et l’ensemble des collectivités territoriales dans une démarche exemplaire à travers l’article 58, dédié à la commande publique circulaire. Son objectif : faire des achats publics un levier direct de l’économie circulaire, en stimulant la demande pour les produits durables, réemployés ou issus de matières recyclées.

Des quotas obligatoires d’achats circulaires

Depuis 2021, l’article 58 impose que au moins 20 % des achats annuels de certaines catégories de biens (mobilier, informatique, véhicules, vêtements, fournitures…) soient issus :

- du réemploi ou de la réutilisation,

- ou conçus à partir de matières recyclées.

Ce taux évolue progressivement pour atteindre 40 % à horizon 2030, selon les filières. Un décret de février 2024, entré en vigueur en juillet de la même année, a élargi la liste des catégories concernées et précisé les seuils d’application.

Concrètement, cela signifie que :

- une mairie renouvelant son parc informatique devra intégrer des ordinateurs reconditionnés ou avec composants recyclés,

- une collectivité achetant du mobilier urbain devra privilégier les matériaux issus du recyclage (plastique, bois, métal) ou du réemploi.

Déclaration obligatoire des achats responsables

Depuis janvier 2025, les acheteurs publics doivent déclarer annuellement leurs dépenses en achats circulaires à l’Observatoire Économique de la Commande Publique (OECP). Cette obligation vise à :

- mesurer la progression réelle des politiques d’achats durables,

- garantir la transparence des efforts consentis,

- et orienter les politiques publiques de soutien aux filières du recyclage et du réemploi.

Valoriser le don et les solutions locales

La loi AGEC valorise aussi les acquisitions gratuites par le don, qu’il s’agisse de mobilier, de matériel informatique ou d’équipements techniques. Les collectivités peuvent s’approvisionner via des plateformes spécialisées ou des partenariats avec des ressourceries, ce qui permet :

- de réduire les coûts budgétaires,

- de soutenir l’économie sociale et solidaire locale,

et de donner une seconde vie à des produits en parfait état de fonctionnement.

Un changement culturel pour les acheteurs publics

L’application de l’article 58 implique une révision profonde des pratiques d’achat, souvent encore focalisées sur le critère prix à court terme. Pour répondre aux nouvelles obligations, les collectivités doivent :

- former les agents en charge des achats,

- adapter les cahiers des charges pour inclure les exigences circulaires,

identifier de nouveaux fournisseurs ou circuits de sourcing spécialisés dans le réemploi et les produits recyclés.

L’article 58 transforme donc la commande publique en moteur de l’économie circulaire locale. Il ne s’agit plus seulement de consommer moins, mais de consommer mieux, de manière responsable et exemplaire. Les collectivités qui s’emparent de cette obligation en font un outil de transition écologique, de rationalisation des dépenses et de développement territorial durable.

Gestion des infrastructures et rôle des collectivités locales

Dans le cadre de la loi AGEC, les collectivités locales ne sont pas de simples relais administratifs : elles sont au cœur de la mise en œuvre opérationnelle de l’économie circulaire sur les territoires. Qu’il s’agisse de la gestion des déchets, de la sensibilisation des citoyens ou de l’équipement des lieux publics, elles jouent un rôle structurant dans la réussite de la transition écologique.

Infrastructures de tri : harmonisation et modernisation

La loi AGEC impose une harmonisation des consignes de tri et des couleurs des poubelles sur l’ensemble du territoire français, afin de faciliter le geste de tri pour les citoyens. Pour y parvenir, les collectivités doivent :

- remplacer progressivement les bacs existants,

- intégrer la signalétique Triman sur l’espace public,

- moderniser les centres de tri et adapter les tournées de collecte.

Ce travail logistique est progressif mais incontournable, et son efficacité conditionne directement la réussite des objectifs de recyclage fixés par la loi (65 % pour les déchets municipaux d’ici 2035).

Collecte des biodéchets : une obligation généralisée

Depuis le 1er janvier 2024, toutes les collectivités ont l’obligation de proposer à leurs administrés une solution de tri à la source des biodéchets (compost individuel, points d’apport volontaire ou collecte séparée). Ce changement nécessite :

- la distribution de bio-seaux ou de composteurs,

- le déploiement de bacs spécifiques,

- la création de filières de valorisation organique (compostage ou méthanisation).

Les communes doivent adapter leurs infrastructures et former les agents, sous peine de se voir reprocher une non-conformité au Code de l’environnement, assortie de sanctions potentielles.

Équipements publics exemplaires : fontaines à eau, corbeilles de tri, mobilier recyclé

La loi AGEC impose aux établissements recevant du public (ERP), notamment gérés par les collectivités (écoles, mairies, gares, bibliothèques…), de :

- installer des fontaines à eau accessibles,

- remplacer les bouteilles plastiques,

- mettre à disposition des corbeilles de tri adaptées.

Ces équipements participent à la réduction des déchets à la source et symbolisent l’engagement des collectivités en matière de sobriété environnementale. De plus, ils renforcent l’adhésion citoyenne à la démarche circulaire.

Soutien aux acteurs locaux du réemploi

Les collectivités ont également un rôle de facilitateur et de financeur du tissu associatif engagé dans le réemploi (ressourceries, recycleries, ateliers d’insertion). La loi encourage :

- la mise à disposition de locaux,

- les subventions de fonctionnement ou d’investissement,

- les partenariats pour la collecte, la réparation ou la redistribution de biens.

Ce soutien est stratégique : il favorise l’économie sociale et solidaire, crée de l’emploi local non délocalisable, et permet de répondre aux obligations réglementaires en s’appuyant sur des acteurs déjà implantés.

En conclusion, les collectivités sont les chevilles ouvrières de la mise en œuvre territoriale de la loi AGEC. En adaptant leurs infrastructures, en soutenant les circuits de réemploi, et en favorisant la sensibilisation, elles deviennent des accélérateurs de transition écologique. C’est aussi une opportunité pour elles de réduire leurs coûts de gestion des déchets, moderniser leurs équipements et renforcer leur lien avec les citoyens.

Collectivités : faire de la loi AGEC un moteur d’innovation locale

GF Aber accompagne les petites et moyennes collectivités à répondre à la loi AGEC avec des solutions concrètes, réalistes et adaptées à leurs moyens.

Anticiper les prochaines échéances AGEC : un avantage stratégique pour 2025-2040

La loi AGEC s’inscrit dans une trajectoire longue et ambitieuse, avec des échéances échelonnées jusqu’en 2040. Pour les entreprises comme pour les collectivités, connaître ces dates clés est essentiel pour planifier les investissements, adapter les pratiques et rester en conformité. Voici les principales étapes à retenir à partir de 2025 :

1er janvier 2025

- Entrée en vigueur de l’indice de durabilité pour certains équipements électriques et électroniques (TV, lave-linge…). Il remplacera progressivement l’indice de réparabilité, avec une évaluation plus complète intégrant la robustesse et la fiabilité.

- Extension de la REP aux emballages professionnels : les entreprises BtoB devront déclarer et financer la gestion de leurs emballages via un éco-organisme agréé.

- Obligation pour les lave-linge neufs d’être équipés d’un filtre à microfibres plastiques afin de limiter la pollution invisible des eaux usées.

1er janvier 2026

Interdiction des microplastiques dans les cosmétiques rincés (shampoings, gels douche…), une mesure qui renforce la lutte contre la pollution plastique diffuse.

2027

- Objectif de 10 % d’emballages réemployables sur le marché français. Les metteurs en marché devront prouver la mise en place de dispositifs de consigne, de recharge ou de réutilisation, faute de quoi des mesures contraignantes pourront être imposées.

- Objectifs renforcés pour le BTP : atteindre 93 % de recyclage des déchets inertes et 62 % pour les déchets non inertes, conformément aux plans des filières REP du secteur.

2028–2029

Mise en place probable d’une consigne pour recyclage des bouteilles plastique, si l’objectif européen de 90 % de collecte en 2029 n’est pas atteint. Une décision est attendue d’ici 2026 pour anticiper cette éventualité.

2030

- Réduction de 50 % des bouteilles plastique à usage unique par rapport à 2020.

- Objectifs européens de recyclage des emballages (60–70 % selon les matériaux) à atteindre dans tous les États membres.

2035

Objectif européen : 65 % de recyclage des déchets municipaux (ordures ménagères). Cela impliquera un effort renforcé sur le tri, la tarification incitative et les filières de valorisation.

2040

Objectif final de la loi AGEC : fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en France. Ce cap marque l’aboutissement d’une transformation complète vers une économie sans plastique jetable.

À retenir : ce calendrier n’est pas figé. Il sera ajusté au fil des bilans d’application et des évolutions européennes, notamment avec le futur Règlement sur les emballages (PPWR). Pour les acteurs publics et privés, il est donc crucial d’adopter une veille réglementaire active et d’intégrer ces échéances dans leur stratégie dès maintenant.

Comprendre les obligations, c’est déjà agir

GF Aber vous aide à décrypter la loi AGEC et à identifier ce qui vous concerne vraiment.

Loi AGEC : entre ambition et réalités, des ajustements à connaître

Emballages plastiques pour fruits et légumes : retour temporaire autorisé

Parmi les mesures emblématiques de la loi AGEC figurait l’interdiction, depuis le 1er janvier 2022, de vendre certains fruits et légumes frais non transformés de moins de 1,5 kg dans des emballages plastiques. Cette interdiction visait à réduire drastiquement le plastique à usage unique, souvent considéré comme superflu pour des produits vendus en vrac.

Mais en décembre 2023, plusieurs fédérations professionnelles du secteur agroalimentaire ont saisi le Conseil d’État, estimant que le décret d’application de cette mesure était entaché de vices juridiques. Résultat : en décembre 2024, le Conseil d’État a annulé le décret, suspendant de fait l’interdiction.

Conséquences

- Les emballages plastiques sont à nouveau autorisés temporairement pour certains fruits et légumes jusqu’à ce qu’un nouveau texte réglementaire soit publié.

- Cela concerne par exemple les pommes, poires, kiwis, carottes, tomates cerises, etc., auparavant ciblés par l’interdiction.

En attendant une nouvelle version juridiquement sécurisée du décret, les professionnels peuvent à nouveau utiliser du plastique pour emballer ces produits.

Une situation transitoire, mais révélatrice

Ce retour en arrière, bien que temporaire, soulève plusieurs enjeux :

- Il illustre la complexité juridique et sectorielle de certaines mesures AGEC, notamment dans les filières sensibles comme l’alimentaire.

- Il montre que l’application d’un objectif environnemental ambitieux peut se heurter à des réalités économiques et logistiques (filières non prêtes, substitution technique difficile, surcoûts…).

- Il souligne la nécessité d’un dialogue continu entre l’État, les entreprises et les filières, pour assurer la faisabilité des mesures tout en respectant les objectifs écologiques.

À suivre : le gouvernement s’est engagé à retravailler le texte dans le courant de l’année 2025. Une nouvelle version du décret, cette fois conforme aux exigences juridiques, est attendue pour réinstaurer l’interdiction avec des modalités clarifiées et des délais de mise en conformité mieux adaptés aux filières concernées.

Emballages en polystyrène : objectif maintenu, application différée

Le polystyrène, matériau largement utilisé dans les emballages alimentaires (barquettes, pots de yaourts, boîtes à emporter), est dans le viseur de la loi AGEC depuis ses débuts. La loi prévoit, à terme, l’interdiction de ces emballages en plastique expansé, difficilement recyclables et très polluants, notamment dans le secteur de la restauration rapide et des produits frais.

L’échéance initiale, fixée au 1er janvier 2025, devait marquer la fin de la mise sur le marché des emballages en polystyrène à usage unique. Toutefois, à l’approche de cette date, plusieurs constats ont freiné son application effective :

Un frein technologique et industriel

- Le polystyrène expansé n’est pas recyclable à grande échelle en France dans des conditions économiquement viables.

- Les solutions de substitution (barquettes en cellulose, pots en PET recyclé, matériaux biosourcés) ne sont pas encore disponibles en quantité suffisante ou posent des problèmes de compatibilité avec certains usages (humidité, conservation, rigidité).

Une mise en pause officieuse

- En l’absence de décret d’interdiction clair et contraignant, aucune interdiction formelle n’a été appliquée au 1er janvier 2025, malgré l’objectif affiché.

- Le gouvernement a reconnu que la réelle sortie du polystyrène nécessiterait un alignement avec les échéances européennes, notamment le règlement PPWR sur les emballages, attendu pour 2030.

- Des mesures transitoires ou des dérogations sont envisagées pour les professionnels en attente de solutions de rechange crédibles.

En résumé, l’objectif d’élimination du polystyrène reste inscrit dans la trajectoire de la loi AGEC, mais son application est de facto reportée à horizon 2030. Ce délai supplémentaire, s’il peut apparaître comme un recul, offre aux industriels un temps d’adaptation pour investir dans des alternatives plus durables — encore faut-il que ce temps soit mis à profit pour innover.

Dérogations dans les secteurs sensibles et petites collectivités

La loi AGEC se veut ambitieuse, mais elle prévoit aussi des mesures d’adaptation ciblées pour les acteurs les plus exposés aux contraintes techniques, sanitaires ou financières. Certaines obligations ont donc été assorties de dérogations spécifiques afin d’éviter des ruptures de service ou des charges disproportionnées.

Exemptions pour les établissements de santé

L’interdiction, prévue à partir du 1er janvier 2025, des contenants en plastique pour la cuisson ou le réchauffage des aliments destinés aux nourrissons et jeunes enfants (notamment dans les maternités, services de pédiatrie ou centres périnataux), a suscité des inquiétudes dans le monde médical.

Face aux contraintes de stérilité, de sécurité et d’approvisionnement :

- Des dérogations temporaires ont été mises en place, notamment pour les biberons, tétines et barquettes spécifiques,

- La réglementation prévoit une période transitoire, le temps que des alternatives compatibles avec les exigences sanitaires soient validées et disponibles à grande échelle.

Souplesse pour les petites collectivités

Certaines obligations de la loi AGEC nécessitent des investissements importants (fontaines à eau, corbeilles de tri, systèmes de collecte des biodéchets, vaisselle réutilisable dans les cantines…).

Afin d’éviter un effet de seuil, les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants bénéficient :

- d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2028 pour se conformer à certaines obligations (ex : interdiction de certains plastiques en restauration scolaire),

- d’un accompagnement technique et financier via l’ADEME ou les éco-organismes, pour adapter progressivement leurs infrastructures.

Ces dérogations ne remettent pas en cause l’objectif de la loi, mais elles témoignent d’une volonté d’équilibrer ambition environnementale et faisabilité terrain. Elles permettent aux acteurs les plus fragiles d’adapter leurs pratiques à un rythme soutenable, sans freiner la dynamique générale vers une économie circulaire.

Restauration rapide et vaisselle réutilisable : une application encore inégale

Depuis le 1er janvier 2023, la loi AGEC impose aux établissements de restauration rapide de remplacer la vaisselle jetable par de la vaisselle réutilisable pour les repas consommés sur place. Cette mesure, très symbolique, vise à réduire les 180 000 tonnes d’emballages générés chaque année par le secteur, en particulier les contenants en plastique et en carton à usage unique.

Mais malgré son entrée en vigueur, de nombreux établissements ne sont toujours pas en conformité, un an après l’échéance.

Une mise en œuvre contrastée

- Des chaînes nationales ont bien amorcé la transition (mise en place de bacs, verres et plateaux lavables, systèmes de lavage intégrés), mais cela reste très variable selon les sites et les territoires.

- De nombreux établissements franchisés ou indépendants invoquent des difficultés techniques, logistiques ou financières :

- locaux trop petits pour intégrer une plonge,

- absence d’accès à l’eau ou d’infrastructure de lavage,

- coûts d’investissement trop élevés.

Contrôles et sanctions en hausse

- En 2024, des inspections menées par la DGCCRF ont révélé de nombreux manquements, notamment l’usage continu de vaisselle jetable sur place (gobelets, couvercles, barquettes).

- Des mises en demeure et sanctions financières ont été adressées aux contrevenants, mais les contrôles restent inégaux selon les régions.

Un signal à renforcer

- Cette mesure, pourtant perçue comme un geste concret en faveur de la transition écologique, souffre aujourd’hui d’un déficit de suivi et de communication.

- Pour atteindre l’objectif de réduction des déchets dans la restauration, il est indispensable de :

- renforcer les contrôles,

- accompagner les acteurs de proximité (franchisés, fast-foods de taille modeste),

- soutenir l’investissement dans des solutions de vaisselle réutilisable adaptées.

En résumé, cette disposition clé de la loi AGEC illustre bien la tension entre ambition réglementaire et faisabilité sur le terrain. Elle rappelle que la réussite d’une politique environnementale dépend autant de sa conception que de sa mise en œuvre effective, avec un soutien adapté aux contraintes des opérateurs.

Une mise en œuvre freinée par des limites structurelles

Malgré un cadre législatif ambitieux et des objectifs largement soutenus par l’opinion publique, la mise en œuvre de la loi AGEC est confrontée à plusieurs freins structurels. Ces obstacles, identifiés par les parlementaires et les acteurs de terrain, ralentissent l’atteinte des résultats escomptés et creusent un écart entre les textes et la réalité opérationnelle.

Complexité réglementaire et retard des décrets

- La loi AGEC repose sur plus de 130 articles, dont de nombreuses dispositions nécessitent des décrets d’application pour être pleinement opérationnelles.

- En 2024, un rapport parlementaire a souligné que plusieurs décrets étaient toujours manquants, flous ou inadaptés, entraînant de l’attentisme chez les entreprises comme chez les collectivités.

- Certains acteurs peinent à savoir ce qui est réellement obligatoire, quand, et pour qui, ce qui nuit à la lisibilité du dispositif.

Manque de contrôle et d’évaluation

- La DGCCRF et les services déconcentrés de l’État manquent de moyens humains pour contrôler l’application de toutes les nouvelles obligations (vaisselle réutilisable, affichage environnemental, interdiction de destruction des invendus, etc.).

- Les données de suivi sur le terrain sont incomplètes, non harmonisées ou peu publiées, ce qui complique l’évaluation des progrès et la responsabilisation des filières.

Freins techniques et économiques pour certains secteurs

- Les petites structures, les commerces de proximité ou les communes rurales ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour adapter rapidement leurs infrastructures (ex. : tri des biodéchets, fontaines à eau, points de collecte).

- Le coût des alternatives aux plastiques, la logistique des consignes ou le manque de solutions de substitution bloquent parfois les acteurs, notamment dans la restauration, le bâtiment ou la distribution.

Résultat : des objectifs en décalage

- L’objectif de –20 % d’emballages plastiques à usage unique d’ici fin 2025 est en danger : les chiffres montrent que leur volume a encore augmenté entre 2018 et 2021.

- Le taux de réemploi des emballages ménagers en 2022 n’atteignait que 0,3 %, très loin de l’objectif de 5 % fixé pour 2023.

Ces écarts interrogent sur la capacité du système à respecter les trajectoires, sans mesures correctrices ou renforcement de l’accompagnement.

Ce constat n’annule pas l’utilité de la loi AGEC, mais il souligne la nécessité de renforcer les moyens d’application, d’améliorer le pilotage et de simplifier l’accès à l’information réglementaire. Pour tenir les objectifs de 2030 et 2040, un changement d’échelle est indispensable.

Vers un réajustement ou une “AGEC 2” ?

Face aux retards d’application, aux dérogations multiples et aux résultats en demi-teinte, de plus en plus de voix appellent à un ajustement législatif structurant. Une évolution du cadre initial pourrait permettre de renforcer l’efficacité de la loi AGEC, tout en intégrant les enseignements de ses premières années d’application.

Une demande forte d’ajustements politiques et techniques

- Le rapport d’évaluation parlementaire publié en mai 2024 suggère près de 100 recommandations, dont :

- la création d’indicateurs de suivi plus transparents,

- un renforcement des contrôles,

- une meilleure articulation avec le droit européen,

- et une priorisation claire du réemploi sur le recyclage.

- Les fédérations professionnelles, ONG et élus locaux convergent sur la nécessité d’un cadrage plus opérationnel et moins fragmenté, pour éviter un essoufflement réglementaire.

- Le rapport d’évaluation parlementaire publié en mai 2024 suggère près de 100 recommandations, dont :

Vers une convergence avec les ambitions européennes

- Le règlement européen sur les emballages (PPWR), en cours de finalisation, prévoit :

- des quotas obligatoires de réemploi par secteur d’activité (ex : 10 % pour la vente à emporter),

- des objectifs de réduction des emballages plastiques à horizon 2030,

- des standards de recyclabilité harmonisés à l’échelle de l’UE.

- La France devra adapter la loi AGEC pour respecter ces nouvelles normes, ce qui milite pour une version actualisée ou consolidée du texte.

- Le règlement européen sur les emballages (PPWR), en cours de finalisation, prévoit :

Une “loi AGEC 2” en discussion ?

- Plusieurs parlementaires et membres du gouvernement évoquent l’idée d’une loi complémentaire ou de révision, officieusement surnommée “AGEC 2”.

- Cette nouvelle étape viserait à :

- corriger les lacunes d’application (notamment sur le réemploi et la consigne),

- simplifier les dispositifs REP et fusionner certaines filières,

- renforcer la cohérence réglementaire, en intégrant les normes européennes, les retours d’expérience terrain, et les recommandations des collectivités.

En conclusion, la loi AGEC a posé un socle solide, mais le chemin vers l’économie circulaire nécessite des ajustements réalistes, ambitieux et pilotés. Une nouvelle étape législative, construite sur les leçons des premières années, pourrait donner un second souffle à cette transformation systémique.

Six conseils pratiques pour anticiper

À la lumière des ajustements récents et des complexités d’application identifiées, une chose est claire : la réussite face à la loi AGEC dépend de la capacité des acteurs à anticiper, s’adapter et structurer leur réponse dans la durée. Ne pas attendre le prochain décret ou le contrôle de conformité devient un impératif stratégique.

Anticiper, c’est aussi prendre une longueur d’avance : sur la réglementation, sur ses concurrents, et sur les attentes sociétales croissantes en matière de durabilité. C’est transformer une contrainte perçue en levier de compétitivité, d’efficience opérationnelle et de création de valeur RSE.

Voici donc les actions clés à engager dès aujourd’hui pour faire de la loi AGEC un moteur de transformation positive :

1. Réalisez un diagnostic interne de conformité

Avant toute décision, il est essentiel de cartographier précisément l’impact de la loi AGEC sur votre activité. Identifiez les produits ou services concernés par une filière REP, les usages encore basés sur des plastiques à usage unique, ou les obligations d’information (Triman, réparabilité, etc.).

Ce diagnostic vous permettra de prioriser les chantiers et d’éviter les zones de non-conformité coûteuses ou bloquantes.

2. Formez et impliquez vos équipes

La transition circulaire ne se pilote pas seul. Elle nécessite l’engagement transversal des équipes : R&D, production, achats, communication, logistique, direction générale.

Organisez des ateliers de sensibilisation, désignez un référent AGEC, et valorisez les initiatives internes. Une entreprise mobilisée est plus agile, plus crédible… et plus performante.

3. Adaptez vos pratiques opérationnelles

La loi AGEC touche le quotidien : gestion des stocks, emballages, consignes de tri, partenariats logistiques, contrats de don ou de réemploi.

Adaptez vos flux, supprimez les usages jetables, formalisez des solutions de réutilisation, intégrez la durabilité dans vos achats.

Chaque action concrète est un pas vers une conformité durable… et visible.

4. Collaborez avec les éco-organismes et fournisseurs

Les éco-organismes (Citeo, Refashion, Ecologic, etc.) sont des alliés stratégiques. Ils vous accompagnent dans la déclaration, la formation, les modulations tarifaires (bonus-malus) et parfois le financement d’expérimentations ou d’équipements.

Échangez régulièrement avec eux, veillez à vos obligations d’adhésion, et profitez de leur expertise pour anticiper les évolutions de votre filière.

5. Maintenez une veille réglementaire active

La loi AGEC évolue : décrets d’application, ajustements parlementaires, synergies avec les normes européennes (comme le règlement PPWR)… il est crucial de rester à jour.

Abonnez-vous aux canaux institutionnels (Ministère, ADEME, Légifrance), suivez les fédérations professionnelles et désignez un responsable interne chargé de cette veille.

L’information proactive est une des meilleures protections contre l’impréparation.

6. Intégrez ces actions dans votre stratégie RSE ou de compétitivité

Anticiper AGEC, c’est aussi repenser votre offre et vos process dans une logique d’innovation responsable. C’est améliorer l’empreinte de vos produits, générer des économies (matières, gestion des déchets, invendus), renforcer votre image de marque et répondre à la demande croissante de transparence.

En un mot : c’est faire de la conformité un levier d’impact, de différenciation et de compétitivité.

En clair, anticiper la loi AGEC ne se résume pas à éviter des pénalités. C’est une démarche proactive pour faire évoluer son modèle économique, gagner en efficacité et inscrire son activité dans la durée. Plus que jamais, la conformité devient synonyme de résilience et de compétitivité durable.

Loi AGEC = levier de performance durable

Si la loi AGEC est souvent perçue comme une contrainte réglementaire, elle constitue en réalité une opportunité unique de repenser les modèles économiques à long terme. Lorsqu’elle est anticipée et intégrée dans une démarche volontaire, elle devient un levier puissant de performance globale, tant sur le plan économique qu’environnemental et social.

Optimisation des coûts et réduction des gaspillages

- En favorisant le réemploi, le recyclage et la réparation, les entreprises réduisent leurs coûts de gestion des déchets, d’achat de matières premières vierges et de surstock.

- Le don des invendus permet de bénéficier d’avantages fiscaux (exonération de TVA, crédit d’impôt).

- Les collectivités, quant à elles, peuvent réaliser jusqu’à 500 millions d’euros d’économies annuelles, notamment grâce au transfert de charges vers les éco-organismes et à la baisse des dépôts sauvages.

Stimulation de l’innovation et différenciation produit

La pression réglementaire incite à :

- développer des produits éco-conçus, modulables, réparables,

- repenser les emballages, l’expérience client (consigne, vrac), ou encore les modèles économiques (location, abonnement, vente reconditionnée).

Ces innovations permettent non seulement de répondre aux exigences légales, mais aussi de capter une nouvelle clientèle, plus exigeante et engagée.

Renforcement de la stratégie RSE et de la marque employeur

- Une entreprise ou collectivité qui anticipe AGEC valorise sa responsabilité environnementale, ce qui renforce sa crédibilité auprès des parties prenantes (clients, fournisseurs, investisseurs, citoyens).

- Cela contribue aussi à attirer et fidéliser les talents, notamment les jeunes générations en quête de sens et d’impact.

Accès à des aides, bonus et accompagnements

- La loi AGEC active des mécanismes de soutien financier : bonus écoconception, bonus réparation, subventions ADEME, appels à projets pour les collectivités.

- Des outils existent pour faciliter la mise en œuvre : guides pratiques, simulateurs d’affichage environnemental, plateformes de sourcing circulaire, etc.

Création d’emplois durables et locaux

La transition vers l’économie circulaire est créatrice d’emplois non délocalisables dans les secteurs du réemploi, de la réparation, de la collecte et du recyclage. On estime à 300 000 le nombre d’emplois supplémentaires que pourrait générer cette mutation d’ici 2030.

En somme, la loi AGEC ne doit pas être subie. Elle peut — et doit — être transformée en avantage stratégique, à condition d’être intégrée à une vision globale de durabilité et de résilience. En alignant conformité réglementaire, innovation responsable et performance économique, les organisations préparent l’avenir tout en répondant aux défis d’aujourd’hui.

Conclusion : transformer les obligations en opportunités durables

Cinq ans après sa promulgation, la loi AGEC s’est imposée comme un marqueur fort de la transition écologique française, engageant entreprises et collectivités vers une économie plus circulaire, plus sobre, plus responsable.

Mais son application révèle aussi les tensions inévitables entre ambition réglementaire et contraintes de terrain. Annulation partielle de certains décrets, délais techniques, difficultés logistiques, retards de conformité… Les ajustements opérés entre 2024 et 2025 montrent que la trajectoire AGEC n’est ni linéaire, ni automatique.

Et pourtant, ces adaptations ne doivent pas être vues comme un recul, mais comme une phase d’apprentissage nécessaire. La dynamique est bien enclenchée : la fin du tout jetable, le renforcement des filières REP, l’essor du réemploi, la montée en puissance de la réparabilité et la transparence environnementale redessinent peu à peu les pratiques.

Pour les acteurs économiques et publics, l’enjeu est clair :

- Ne pas attendre les contraintes finales,

- Intégrer dès aujourd’hui les principes de l’économie circulaire dans leur stratégie,

- transformer chaque obligation en opportunité de performance, d’innovation et d’impact positif.

Qu’il s’agisse de mieux concevoir, de réduire le gaspillage, de réemployer, ou de former ses équipes, la loi AGEC peut — si elle est bien anticipée — devenir bien plus qu’une mise en conformité : un levier de transformation durable.

L’avenir réglementaire s’écrira peut-être avec une “AGEC 2”, mais votre avenir compétitif, lui, se prépare maintenant

Les liens pour aller plus loin

Info-tri, la signalétique qui simplifie la vie pour trier les produits et leurs emballages

Article Zéro Waste France : Planification écologique : ce qu’il faut faire pour que l’économie passe de linéaire à circulaire

Actu Environnement.com : Collecte des biodéchets : un coût annuel estimé entre 15 et 30 euros par habitant

Article Carbo : Les évolutions de la loi AGEC pour 2025

Loi AGEC : ne subissez pas la loi, tirez-en parti

GF Aber vous accompagne pour transformer la contrainte réglementaire en opportunité de compétitivité, d’impact et d’innovation.